電子科技大學中山學院2022年普高招生計劃發(fā)布

時間:2022-06-22 作者:高考在線 點擊:次

求學圣地 · 人才搖籃

電子科技大學中山學院為全日制普通本科獨立學院,合作雙方為中山市人民政府和國家重點建設的“世界一流大學”A類高校電子科技大學。學校建校至今已有36年的辦學歷史。2016年至2020年,學校先后被遴選為“廣東省首批普通本科轉型試點高校”、“省市共建”高校、廣東省高等教育“沖一流、補短板、強特色”提升計劃建設高校。

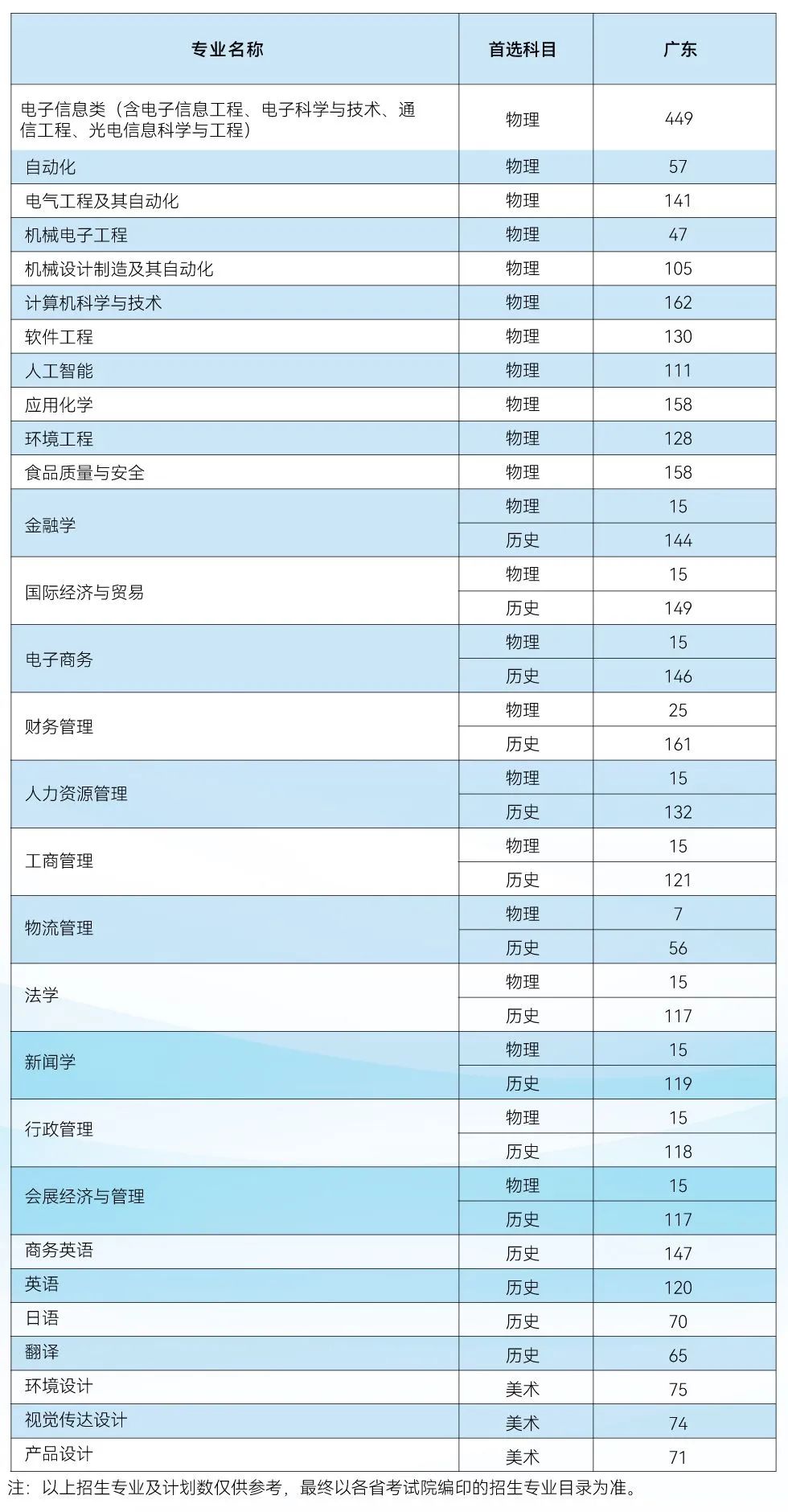

2022年我校32個專業(yè)面向全國18個省(自治區(qū))招生5000人。其中廣東省招生3815人,較2021年增加1255人,普通類(歷史)招生1782 人;普通類(物理)招生1813人;美術類招生220人。

2022年廣東省分專業(yè)招生計劃

2022年分省分專業(yè)招生計劃(廣東省外)

師資雄厚|為教育教學提供動力支持

學校目前教職工1000余人,建有一支具有高職稱、高學歷、高素質的自有教師隊伍。其中具有副高以上職稱占40%以上,具有博士學歷教師占比約40%,擁有一批南粵優(yōu)秀教師、中山市優(yōu)秀拔尖人才和中山市優(yōu)秀教師。同時,學校聘請了100余名國內外知名學者擔任兼職及客座教授。

近年來,學校以多種方式加強高端人才引進,成功雙聘一批國家級人才,全職引進一批博士和副高以上高層次人才。同時加強內培養(yǎng),師資數(shù)量和高級職稱晉升人數(shù)均位居省內同類高校前列。

品質至上|強化創(chuàng)新應用型人才培養(yǎng)

學校以立德樹人為根本任務,強化“實踐+創(chuàng)新”的應用型人才培養(yǎng)特色,構建了包括“通識教育、專業(yè)教育、多元教育”的“三階段培養(yǎng)、多路徑發(fā)展”的人才培養(yǎng)體系,形成了“全過程、階梯式、多元化”實踐教學體系及多樣化應用型人才培養(yǎng)模式。

學生首先參加素質拓展類通識教育課程,以拓展視野,培養(yǎng)獨立思考能力和健全人格;在此基礎上修讀專業(yè)必修課,通過課內外結合、產學結合、校內外結合,提升其實踐能力;在多元教育階段,學校滿足社會對人才多元化需求和學生個性發(fā)展需要,設置多元化選修模塊,學生可在跨專業(yè)課程選修、參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練實踐、參加國際交流學習實踐活動、獲取相關專業(yè)技能證書等項目中,自主選擇和搭配,完成學分置換互認。

截至目前,學校30余個本科招生專業(yè)中共有9個國家級、省級一流本科專業(yè)建設點,占本科招生專業(yè)總數(shù)的近三分之一,入選專業(yè)覆蓋我校工學、管理學、法學、藝術學四個學科門類,ICT特色和數(shù)字經濟特色鮮明。

強化實訓|突出實踐

學校強化實習實踐環(huán)節(jié),在做好校內實訓的同時,通過校、政、企協(xié)同合作,積極開拓容量大、有特色的校外示范性實習實踐基地。

目前,學校已建成238個校外實習基地(包括7個省級實驗教學示范中心和13個省級大學生校外實踐教學基地),并以此為依托,開展了一系列戰(zhàn)略合作。

科研競爭力|位居全國同類院校前列

學校現(xiàn)有省優(yōu)勢重點學科1個:計算機應用技術學科,省特色重點學科2個:電子科學與技術、工商管理學科,省重點培育學科1個:材料科學與工程學科,廣東省高等教育“沖補強”提升計劃重點建設學科3個:電子科學與技術、計算機科學與技術、控制科學與工程學科,形成了以“電子信息”為特色,多學科協(xié)調發(fā)展的學科生態(tài),服務地方經濟能力顯著增強。

省市共建(2017年)以來,承擔國家自然科學基金等各類科研項目1400余項;一批標志性科研成果獲得廣東省科技進步獎、廣東省電子信息行業(yè)科技進步獎等,連續(xù)多年亮相廣東省高校科技成果轉化系列活動,校企產學研合作成果豐碩。

就業(yè)升學|數(shù)量質量逐年雙向提升

學校地處經濟發(fā)達的珠三角地區(qū)核心經濟帶,本地及周邊城市擁有各類企業(yè)數(shù)十萬家,良好的區(qū)位優(yōu)勢和繁榮的經濟環(huán)境為畢業(yè)生就業(yè)、創(chuàng)業(yè)提供了廣闊舞臺。同時,學校堅持實行積極的就業(yè)政策,強化就業(yè)服務,每年舉辦百余場大中小型招聘會、企業(yè)宣講會,提供十多萬個優(yōu)質就業(yè)崗位。近年來,畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)多年位居廣東省普通高校前列,每年約有80%的畢業(yè)生在粵港澳大灣區(qū)企事業(yè)單位工作。

學校培養(yǎng)的學生同時具有扎實的理論基礎和較強的科研能力。近年來有近千名同學分別考取了北京大學、復旦大學、中山大學、電子科技大學、武漢大學、廈門大學、香港大學等國內眾多知名高校攻讀碩士研究生,一批學生赴英、美、澳、加、日等國留學深造。

由于就業(yè)工作成效顯著,成績突出,學校被教育部評為“全國普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)工作先進集體”。

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)|為學生搭建成長舞臺

學校以“政府指導、學校搭臺、企業(yè)扶持”三方合作為基本形式,以校內外共近萬米的創(chuàng)業(yè)孵化基地為依托,積極響應國家“大眾創(chuàng)業(yè),萬眾創(chuàng)新”號召,創(chuàng)立了以“創(chuàng)業(yè)孵化基地、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實驗班、創(chuàng)業(yè)種子基金”為特色的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育模式,通過營造濃厚的校園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化氛圍,提升學生創(chuàng)業(yè)意識,并為其提供指導與服務。學校畢業(yè)生年平均創(chuàng)業(yè)率遠高于全國和廣東省平均值。

學校孵化基地,在孵項目40余個,基地創(chuàng)辦以來累計成功孵化企業(yè)290余家、創(chuàng)造就業(yè)崗位2200余個,并涌現(xiàn)出廣東省創(chuàng)業(yè)先進個人、中山市十大杰出創(chuàng)業(yè)青年等一批創(chuàng)業(yè)標兵。學校創(chuàng)業(yè)教育受到國家及省市主管部門的高度贊賞和肯定,并得到中央電視臺等主流媒體的全面報道。

2015年,學校被評為廣東省首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范校,2018年順利通過復審。

初審(一審):姜新發(fā)

復審(二審):張遠秀 李綺晴

終審(三審):譚茵華